選挙結果を受け、皆様色々な思いがあるでしょうが、選挙よりも確実に社会を良くしていく方法を長年傳え続けています。今までは多くの人が、あらゆる分野で逆(マイナス)のこと(典型的な例は、接種やキャッシュレス、ネットで本を買う、など)をやっているから、今の結果を受け取っているのです。

昨年の選挙後にも書いたように、政治家に任せるのではなく、私達が主権者として社会を良くしていく具体的な行動をする必要があります。マイナスのことをやめて、プラスのことをする。単純なことです。

『「有権者」から「主権者」へ』

https://www.hosaka-n.jp/art/7389.html

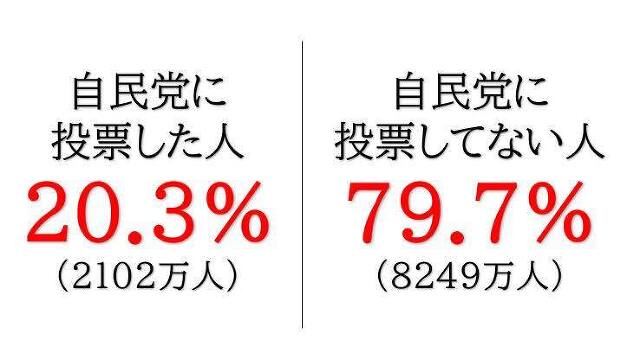

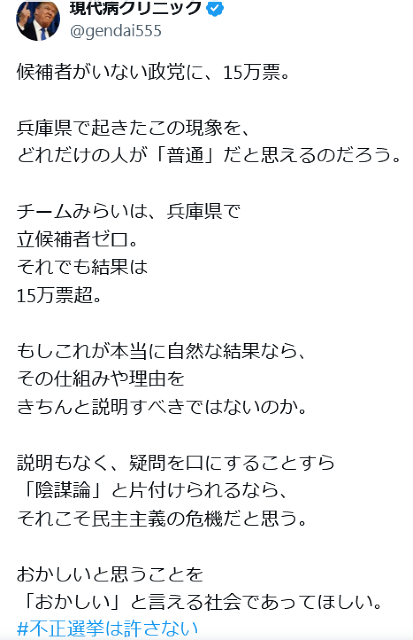

99%である私達が力を合わせ、適切な判断、行動(おかしなことには声をあげるなど)、選択、お金の使い方をすれば、あっという間にひっくり返せます。

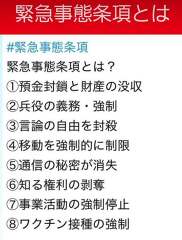

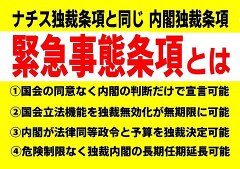

それをさせないための洗脳情報(接種が必要、国の借金、消費税は社会福祉のため、財源が無い、など)、情報統制(ユーチューブや記事の削除など)、あらゆる分野での分断工作です。

企業も土地も外国に買われ、日本人出生数は激減し、移民が増える。

猶予がありません。もう騙されるのは終わりにして、大転換の令和8年にしましょう!

現在決まっている今年の講演会をご紹介しておきます。

2月28日は久しぶりの東京です。翌日の3月1日茅ヶ崎、9日富士宮も初開催。

地元は今のところ、4月6日の甲府のみです。

ご参加いただき、行動に移し、一緒に八方良しの社会へ転換しましょう!

(今年の後半と来年以降は、諸事情あり、講演会を今までより減らす予定です)

各地で皆様にお会いできることを楽しみにしています。

主催してくださる皆様、本当にありがとうございます!

ーーー

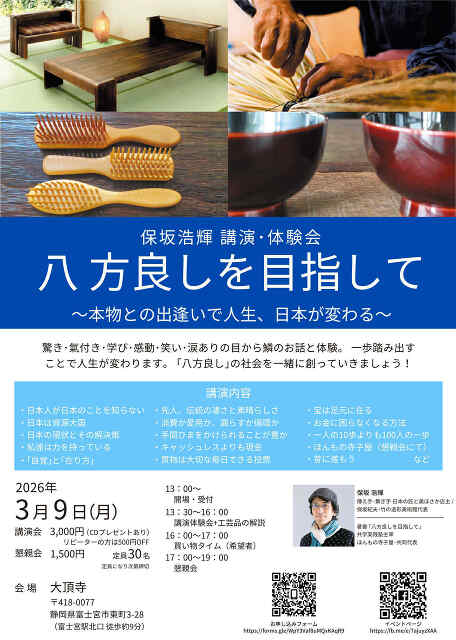

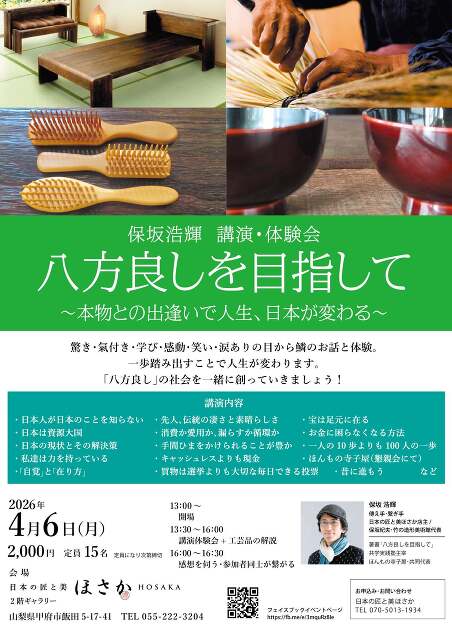

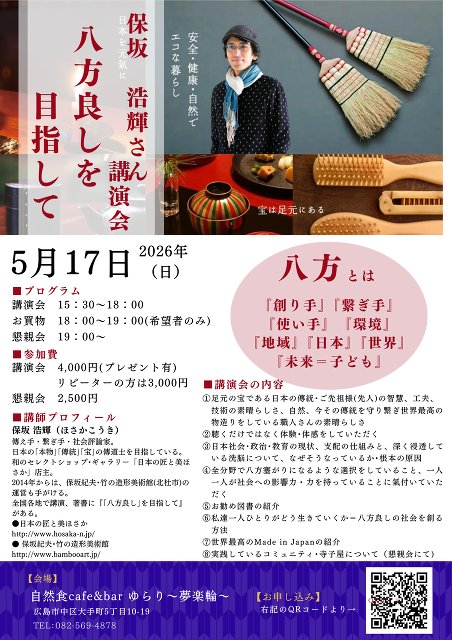

保坂浩輝・講演体験会「八方良しを目指して ~本物との出逢いで人生・日本が変わる~」の予定

2月28日(土) 東京都国分寺市(国立駅)

https://fb.me/e/8oGqnDZVN

3月1日(土) 神奈川県茅ヶ崎市

https://fb.me/e/5lCFr4DqD

3月9日(月) 静岡県富士宮市

https://fb.me/e/hSPqSeh7x

4月6日(月) 甲府市 日本の匠と美ほさか

https://fb.me/e/3mquRz8Ie

4月21日(火) 宮崎県都城市

4月22日(水) 熊本県熊本市(宇城市から変更)

https://fb.me/e/92eZMtRSg

4月23日(木) 長崎県佐世保市

5月16日(土) 奈良県橿原市

5月17日(日) 広島県広島市

https://fb.me/e/35IIhKxfv

お申込 ↓

https://docs.google.com/forms/d/1jh_bsH6-zfc4X3s-vXclZBZo5DDbJJcxRX9oIS2aRio/viewform?edit_requested=true

5月19日(火) 愛媛県松山市

5月20日(水) 愛媛県新居浜市

6月12日(金) 愛知県一宮市

https://fb.me/e/6prAsCbJ4

6月14日(金) 兵庫県加東市